AntigravityはどういうAIエディタなのか

GoogleがGemini 3と同時にAntigravityという新たなAI コーディングエディタを発表しました。

内部技術としては、Google製のChromiumとV8エンジンを内蔵したエディタをGitHubが作った過程で生まれたElectronというフレームワークでマイクロソフトのWebエディタMonacoをデスクトップ化したVisual Studio CodeのOSS版ディストリであるCode-OSSをフォークしたWindsurfの取得時点のライセンスを使い再構築された[1]Googleの独自エディタアプリです(1周した!)。

[1]: 内部には Windsurf/Cascade 由来と思われるコード痕跡が見られる しサードパーティライセンス記述がある し開発チームにはKevin Houがいる

ただし、表層の実装は魔改造Windsurf寄りでありつつも、プロダクト設計はKiroに近い方向へ振れており、AIエージェントを中心に据えたタスク指向・アーティファクト管理といった独自の抽象レイヤーが全面に押し出されています。

Antigravity の設計で興味深いのは、これが単なる VS Code系フォークではなく、SDD(Spec-Driven Development)的な中間生成物をどう扱うかという“コンテキスト・エンジニアリング”の思想を前提に作られている点です。

現在のAgentic Codingでは、コードそのものよりも、「生成過程で生まれる設計断片・Plan・決定ログ」などの中間成果物の扱いの比重が増しています。Antigravity はこれらをエディタ機能として蓄積して“脳”として再利用する設計を取り、Kiro のように仕様レイヤーを明示的に持つアプローチとも接続しています。

Kiroについては以前書いた以下の記事を参考にしてください。

タスク指向とアーティファクト

先に言及したように、Antigravityには、KiroでいうSDD(Spec-Driven Development)のような、しゃらくさい抽象概念がいくつか導入されています。その中心にあるのが「タスク指向」という用語です。

公式サイトの冒頭にはこう書かれています:

Google Antigravityは、開発者向けのエージェント型開発プラットフォームです。従来のIDEを進化させ、エージェントを第一の要素とする新たな開発パラダイムを実現します。Antigravityを使用することで、開発者はワークスペース全体にわたってエージェントを管理しながら、より高いレベルのタスク指向型操作が可能になります。その中核には、従来のAI IDEと同様の直感的な操作体験が維持されています。

Antigravityはエージェントを独立したインターフェースとして抽出し、エディタ、ターミナル、ブラウザ間で自律的に動作するために必要なツールを提供します。特に、検証作業やタスク・アーティファクトを介した高次のコミュニケーション機能に重点を置いています。この機能により、エージェントはより複雑でエンドツーエンドのソフトウェアタスクを計画・実行できるようになり、機能開発、UIの反復改良、バグ修正、さらには研究活動やレポート作成に至るまで、開発プロセスのあらゆる側面を高度化することが可能になります。

https://antigravity.google/docs/home

長いので筆者の解釈で説明すると「Antigravityはソースコードのエディタ+AI機能ではなく、エージェントがソフトウェア開発をするツールとしてゼロからデザインした」ということです。このエージェントの作業単位を「タスク」と呼んでいます。

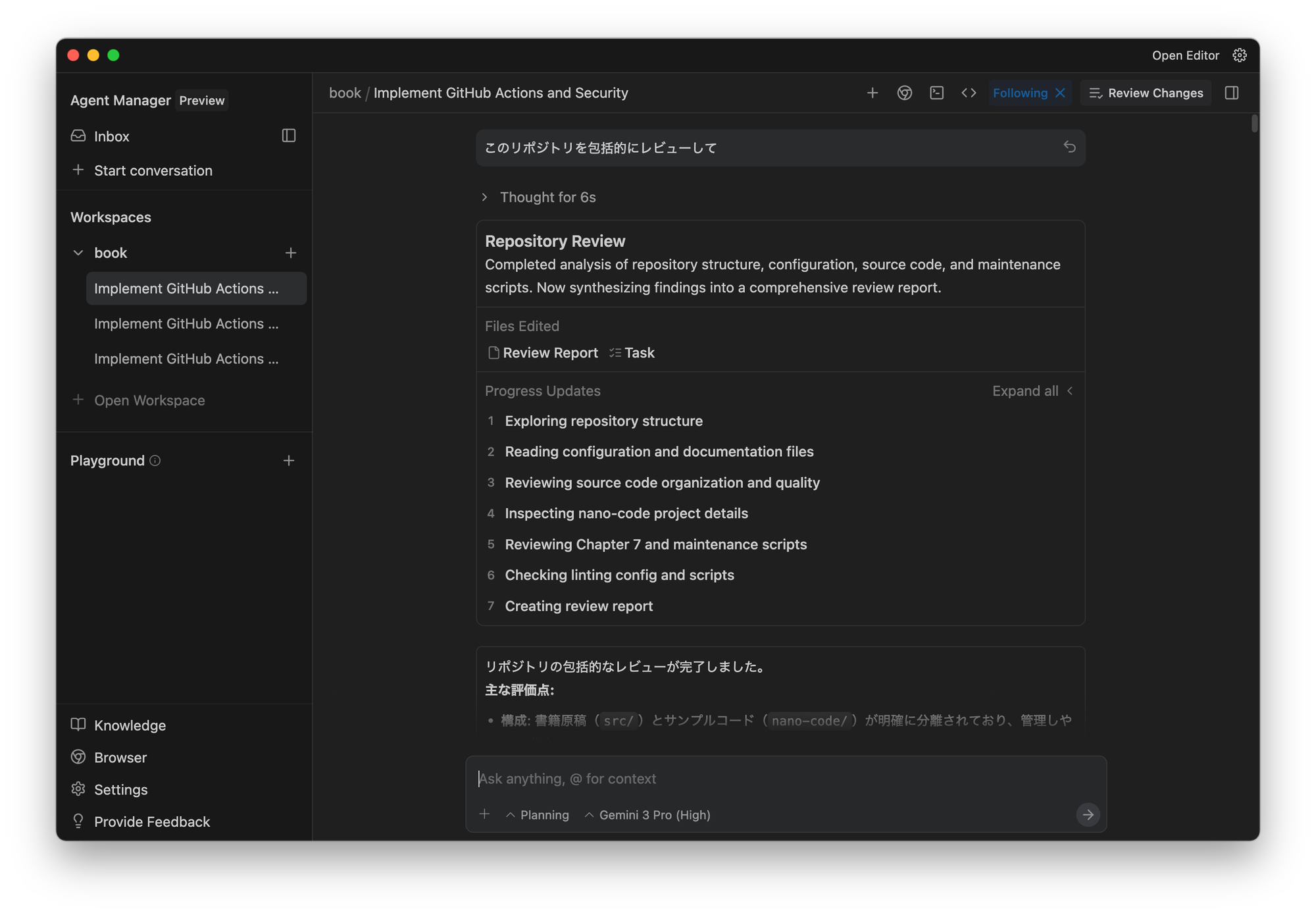

ここでいう「タスク」とは、アプリ上はチャットで依頼する指示や、それによって発生するAIのツール呼び出しプロセスのことを指します。他のエージェントでいうところの「会話」や「セッション」に相当するものです。Antigravityはこれらを「非同期に実行されるエージェントのタスク」であるとして扱います。

何が非同期なのかというと、タスク(会話)ごとに状態を細かく保存しておくことを前提としているので、並行して複数の作業を進められるという説明をしています。Cursorの「Worktreeによる非同期化」の対象はソースコード=ワークスペースですが、Antigravityは中間の成果物ファイルになります。

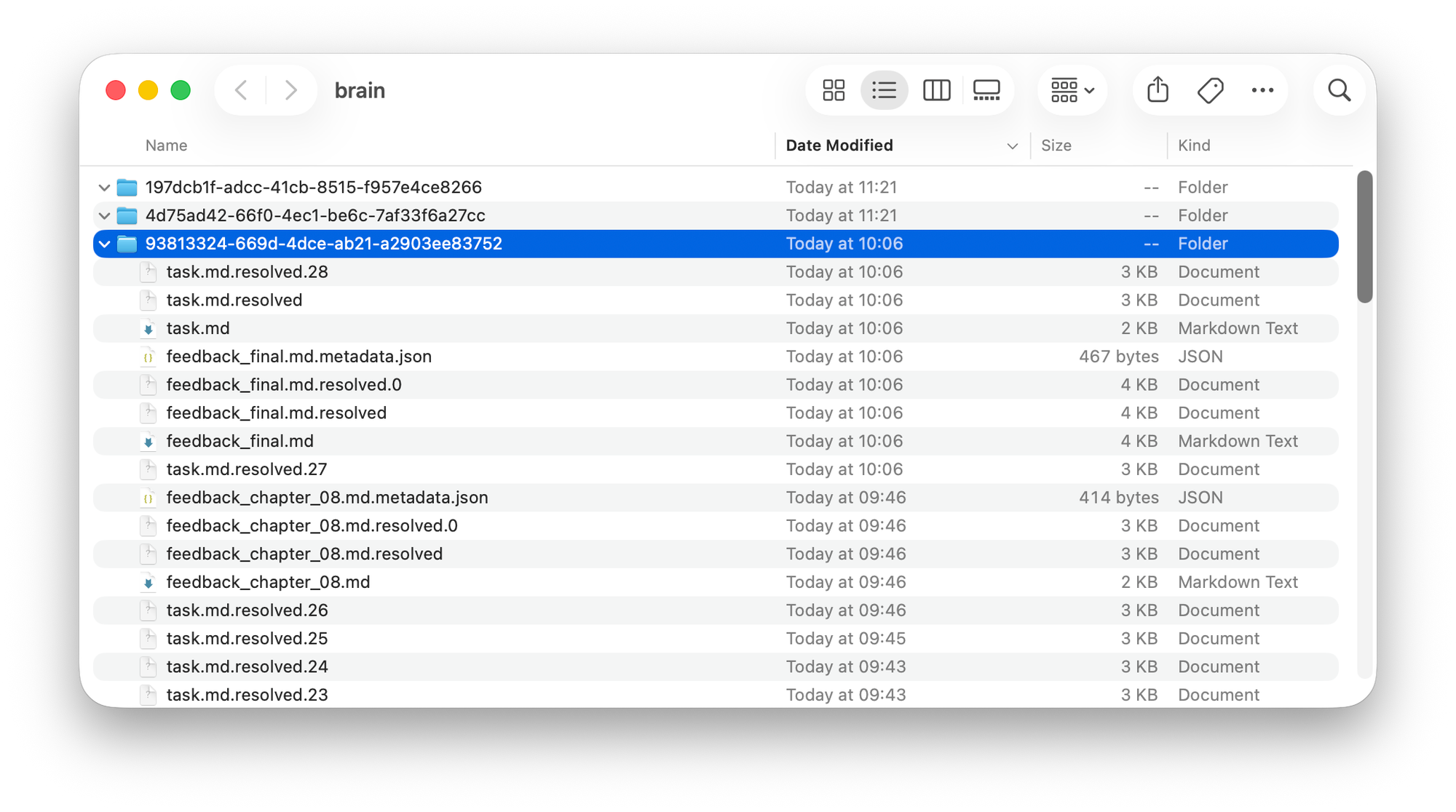

このタスクによって作成される成果物を指す用語が「アーティファクト[2]」です。これはワークスペースで管理されるファイル以外のデータ全般を指します。具体的には、設計書のようなMarkdownファイルやJSONメタデータに加え、図、画像、ブラウザ操作の録画データ(!)、ソースコードのDiffなども含まれます。

[2]: https://antigravity.google/docs/artifacts

また、これらのアーティファクトは内部的にWalkthrough/Knowledge/Task Listのようなカテゴリに分類され、管理されるとドキュメントに記載があります。

アプリ開発の場合、ソースコード自体はプロジェクトのワークスペースでGit管理されますが、エージェントが作った一時書類などはアーティファクトとして保存されます。これはKiroでいう .kiro/ 以下で自動的に管理される仕様書レイヤーに近いものです。

AI向けのドキュメントをGit管理するか否かというのはコーディングエージェントのユーザーの間でよく議論されるテーマですが、最近はコンテキスト効率化の時流からなのか、Antigravityのように外部で管理する「外部派」も増えています。例えば以下のHacker News の AGENTS.md スレッドでは、

「巨大な1ファイルよりディレクトリ分割のほうがコンテキスト効率がいい」

「人間向けとエージェント向けの仕様はそもそも分離すべき」

「一時的なメタデータはGitを汚すので外に出したい」

といった意見が目立ち、エージェントが自律的に生成・破棄する中間成果物は外部ストレージで管理すべきという主張が一定数を占めています。

Antigravityでは具体的には ~/.gemini/antigravity/brain/ 以下にタスクのアーティファクト(MarkdownやJSON形式のメタデータ、Planの生データと差分など)が生成され、詰め込まれていきます。

brain/ 以下に一時ファイルができる様子Agent Managerとメモリー管理

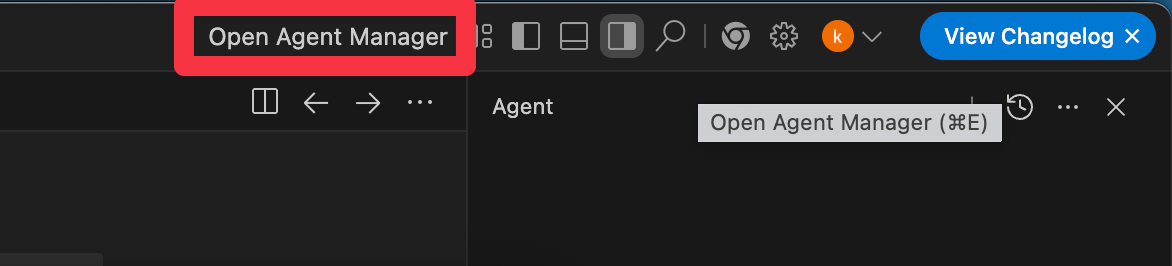

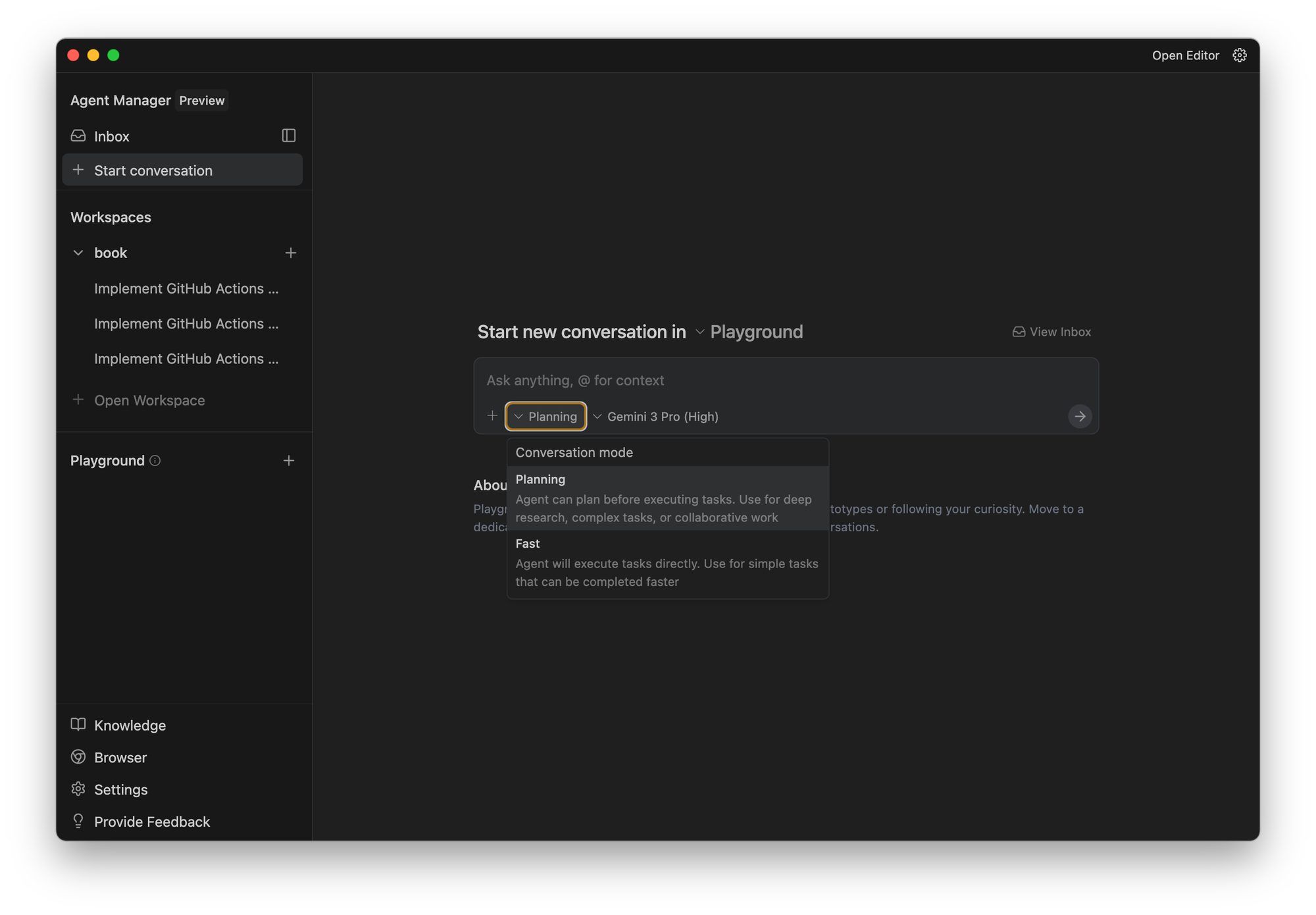

AIエディタにおける「会話パネル」のことは、Antigravityでは「Agent Manager」と呼んでいます。タスクのオーケストレーションなどを担うと説明されています。これは独立したウィンドウとして開くことが可能です。Agent Managerウィンドウを起点にして操作するとKiroやCursorのAgentビューに近い体験になります。

他の製品とと明らかに違う挙動としてはメモリー管理があり、ユーザーとの以前の会話をGeminiの内部API経由で要約して取得し、参照している点が挙げられます[3]。なのでデフォルトで直前の会話の内容を踏まえた提案などをしてきます。

会話の内容と生成されたファイルを「リポジトリ内でバージョン管理」「リポジトリ外のメタデータ」「Geminiのサーバーレイヤーで保管」という構成になっているのがAntigravityの特徴的なところですね。

[3]: 公式情報にあるわけではないがローカルファイル削除などの検証とGemini自身への尋問によって推測した

モデルのラインナップ

利用できるモデルは、Gemini 3 Pro、Sonnet 4.5、そしてGPT-OSS(120B)というラインナップです。

現在はGemini 3 ProはGoogleアカウントだと制限付きで、すぐに数時間毎のトークン制限に達してしまいます。そのため、自社のVertex AIインフラでホストされていると思われる詫びSonnetがついてきている、という印象を受けます。ついでにローカルLLM代表としてGPT-OSS(120B)を置いておけ、というGoogleの意気込みも感じられます。

Antigravityは現在Googleアカウトのみで利用できます。APIキーを持ち込んで利用することができません。つまりGoogleアカウントがあるとSonnetも無料でついてきます。ここもKiroのリリース時っぽいです。

ちなみにGemini CLIでもGemini 3 Proが使えるようになりました。ただしプレビュー扱いで制限はきつめです。おそらくAntigravityと同じキャパシティを共有しています。APIキー利用だと従量課金で、筆者が試したところ1時間連続利用10Mトークン利用できました。価格はGPT-5シリーズと同等(INPUT 2$/1M)、Sonnetより安いといったところです。

エディタ機能とMCP Store

エディタとしての基本機能も充実しています。「Tab」と呼ばれる定番のGitHub Copilot的なオートコンプリートは、Fast/Default/Slowといった設定が可能です。内部的には Gemini 2.5 系の Flash Lite/Flash/Pro のモデルにマッピングされるかもしれませんが、公式ドキュメントには記載がありませんでした。

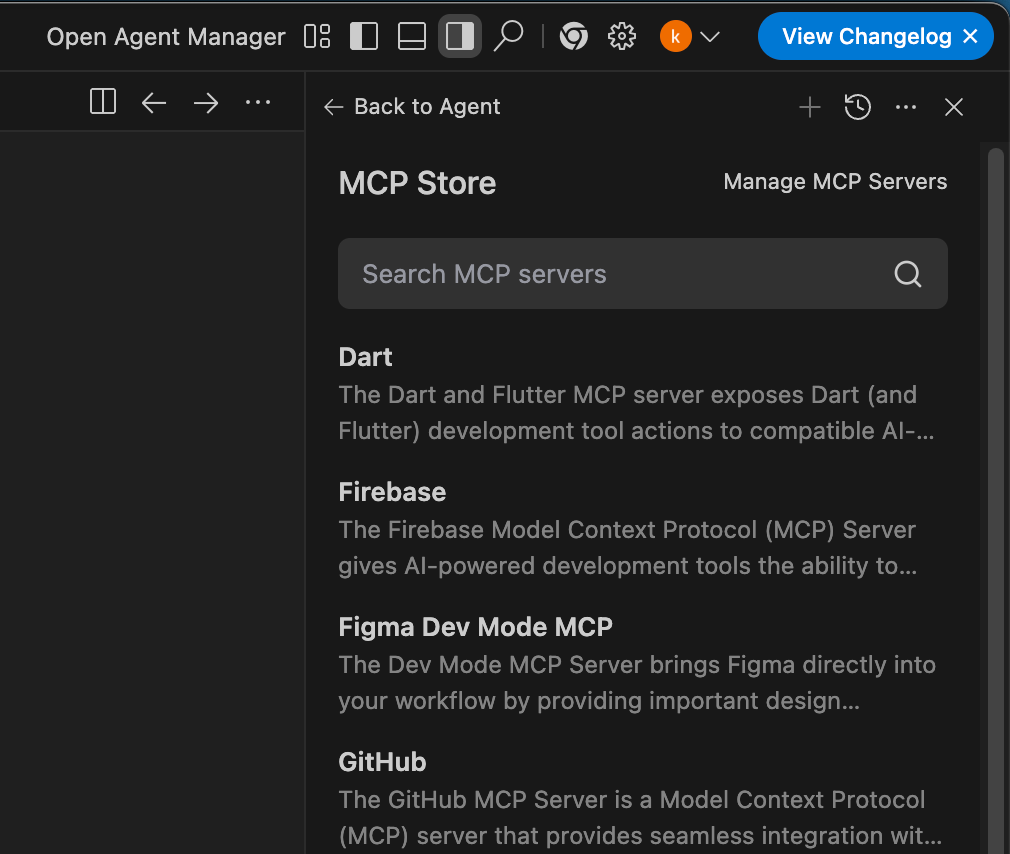

また、専用のChromeインスタンスを立ち上げて自動操作する「ブラウザエージェント」(AntigravityとCDPで連携する専用のChrome拡張機能として実装されています)や、独自にインデックスされたリストからMCPサーバーを導入できる「MCP Store」も搭載されています。MCP Storeの参照先レジストリは不明で、Context7やSerenaといったコミュニティで人気のサーバーは見当たりませんが、mcp_config.jsonを上書きして自分で追加することは可能です。