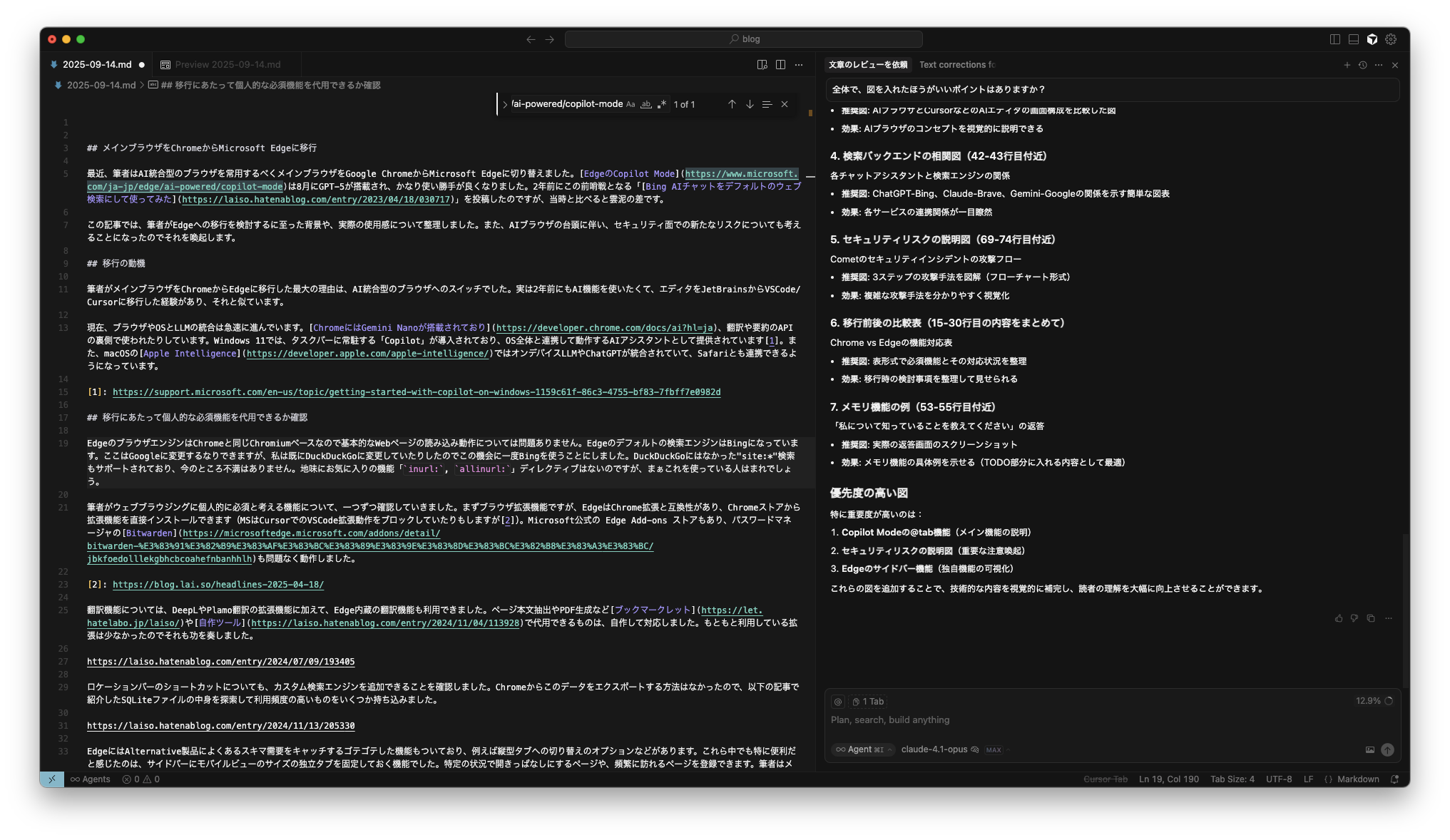

メインブラウザをEdgeに切り替えた理由とAIブラウザの可能性

ChromeからEdgeに乗り換え

最近、筆者はAI統合型のブラウザを常用するべくメインブラウザをGoogle ChromeからMicrosoft Edgeに切り替えました。EdgeのCopilot Modeは8月にGPT-5が搭載され、かなり使い勝手が良くなりました。2年前にこの前哨戦となる「Bing AIチャットをデフォルトのウェブ検索にして使ってみた」を投稿したのですが、当時と比べると雲泥の差です。

この記事では、筆者がEdgeへの移行を検討するに至った背景や、実際の使用感について整理しました。また、AIブラウザの台頭に伴い、セキュリティ面での新たなリスクについても考えることになったのでそれを喚起します。

移行の動機

筆者がメインブラウザをChromeからEdgeに移行した最大の理由は、AI統合型のウェブブラウジングを日常にしたかったからでした。実は2年前にもプログラミングにAI機能を使いたいという理由で、エディタをJetBrainsから強制的にVSCode/Cursorに移行した経験があり、それを思い出します。

現在、ブラウザやOSとLLMの統合は急速に進んでいます。Windows 11では、タスクバーに常駐する「Copilot」が導入されており、OS全体と連携して動作するAIアシスタントとして提供されています1。また、macOSとiOSのApple IntelligenceではオンデバイスLLMやChatGPTが統合されていて、Safariとも連携できるようになっています。Androidでも、Google製アプリの多くにGemini連携機能が備わっており、ChromeにはGemini Nanoが搭載されており、翻訳や要約ができるJavaScript APIの裏側で使われたりしています。

移行にあたって必須機能を代用できるか

EdgeのブラウザエンジンはChromeと同じChromiumベースなので基本的なWebページの読み込み動作については問題ありません。

Edgeのデフォルトの検索エンジンはBingになっています。ここはGoogleに変更するなりできますが、私は既にChromeでもデフォルトをDuckDuckGoにしていたので、Googleでないことには抵抗がありません。なのでこの機会にBingに変えました。DuckDuckGoにはなかった"site:*"検索もサポートされており、今のところ不満はありません。地味にお気に入りだったGoogle検索オプション「inurl:, allinurl:」ディレクティブはないのですが、まぁこれを使っている人はまれでしょう。

筆者がウェブブラウジングに個人的に必須と考える機能について、一つずつ確認していきました。まずブラウザ拡張機能ですが、EdgeはChrome拡張と互換性があり、Chromeストアから拡張機能を直接インストールできます(MSはCursorでのVSCode拡張動作をブロックしていたりもしますが2)。Microsoft公式の Edge Add-ons ストアもあり、パスワードマネージャのBitwardenも問題なく動作しました。

翻訳機能については、DeepLやPlamo翻訳の拡張機能に加えて、Edge内蔵の翻訳機能も利用できました。ページ本文抽出やPDF生成などブックマークレットや自作ツールで代用できるものは、自作して対応しました。もともと利用している拡張は少なかったのでそれも功を奏しました。

ロケーションバーのショートカットについても、カスタム検索エンジンを追加できることを確認しました。Chromeからこのデータをエクスポートする方法はなかったので、以下の記事で紹介したSQLiteファイルの中身を探索して利用頻度の高いものをいくつか持ち込みました。

EdgeにはAlternative製品によくあるスキマ需要をキャッチするゴテゴテした機能もついており、例えば縦型タブへの切り替えのオプションなどがあります。これら中でも特に便利だと感じたのは、サイドバーにモバイルビューのサイズの独立タブを固定しておく機能でした。特定の状況で開きっぱなしにするページや、頻繁に訪れるページを登録できます。筆者はメールやTODOを設置して活用しています。

それにしても現代のエディタやブラウザは無限にサイドバーが増設されてゆき、ワイドディスプレイが必須になってきますね……

AIブラウザとEdge Copilot Mode

ここで「AIブラウザ」というコンセプトを再確認してみましょう。AIブラウザとは、ウィンドウに常にチャットアシスタントであるテキスト生成機能が併設されているブラウザのことです。CursorなどのAIエディタが執筆ウィンドウの横に常にテキスト生成機能を併設している、そのブラウザ版と例えると理解しやすいかもしれません。

私たちが「AIブラウザ」と聞いて想像する「自動ブラウジングして買い物代行」などの未来的な機能はCopilot Actionsという名前でLabsに控えています。

ただし、まだ実験段階で、動作環境も英語ベースのため、まともに動作しないのが現状です。Copilot ActionsはローカルPCのブラウザからの自動操作ではなくクラウド環境で立ち上げたインスタンスで動作しており、ManusやChatGPT Agentと似ています。

ウェブ検索によるグラウンディング

一方で、筆者が主にチャットアシスタントでやりたいことは「ウェブからの知識の取り出し」でした。ChatGPTやLLMは事前学習済みの知識に加えて、ウェブからの検索機能を提供しています。この学習済みの知識とモデル自体の知能は、最近はモデル間であまり変わらなくなってきました。現在は外部連携などの足回りで差別化しているフェーズに入っています。

なので筆者は当初、手元で適当なLLMのAPIとWeb検索APIを組み合わせて呼ぶだけでもう満足なのではと考えていました。しかし実際には収集した結果から生成する処理の、ハルシネーション対策などチャットアシスタントがモデルレイヤー以降で提供している価値があることがわかりました。「AIの出力を現実世界の情報や信頼できるデータに結びつける」という意味でこれをグラウンディング(根拠づけ)と呼びます。

そのため、グラウンディングを提供側が担保しているチャットアシスタントサービスを基本としたいと考え直しました。この用途にCopilot Webも候補にあがります。何しろ速くて無料。

ウェブからの知識の取り出しでは、検索バックエンドとの連携が重要になります。ChatGPTはBing、ClaudeはBrave、GeminiはGoogle検索、といった具合に、それぞれ異なる検索エンジンを使用しています(Perplexityは不明)。これを意識して各チャットアシスタントを選定するようになりました。実際、エンジニアたちの間でも「o3 MCPでClaude Codeが最強の検索力を手に入れた」や「gemini-cli の google_web_search が最高」などコーディングに経由する検索エンジンの差異は評価の対象になっています。

Edge Copilot Modeの主な活用シーン

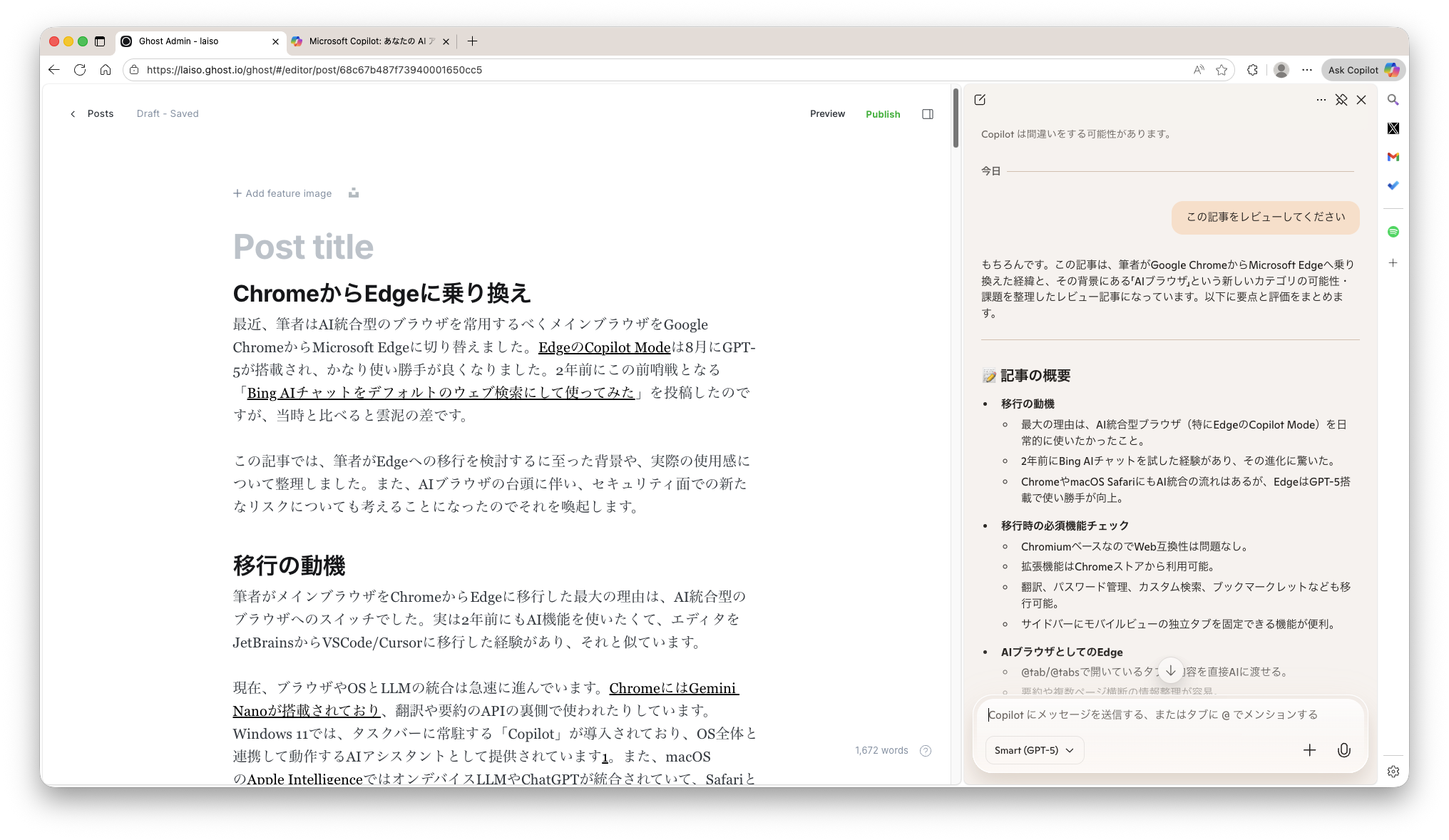

質問と要約

よくある使い方としては、まず開いているタブの情報についての「質問」があります。この時の内容について理解する「ウェブ検索→他ページ開く→ウェブ検索」のフィードバック作業をウィンドウ操作と移動をなしに効率化できます。

Copilot Modeでは、@tabと入力することで、タブで読み込んでいるコンテンツをAIに渡すことができます。この機能は認証済みページも描画結果を抽出してくれるのが特徴で、そこが外部チャットアシスタントにURLを渡すのと違います。

複数ページに渡った質問は「@tabs」を使うことでコンテキストを横断できます。サイト全体など対象を拡大したくなったらsite2pdfでPDF化してNotebookLMに放り込むのがいいですね。

「要約」も頻繁に使用しています。英語記事や長文の下読みに活用できます。ページの内容について別の説明に言い換えたり、リンクを開き、タブを切り替えたりする際も、チャット欄はグローバルに状態保持されるため、文脈を失うことがありません。このため、ウェブを閲覧しながら調べ物をして、それをメモに書き出すという作業がやりやすいです。

執筆・編集作業

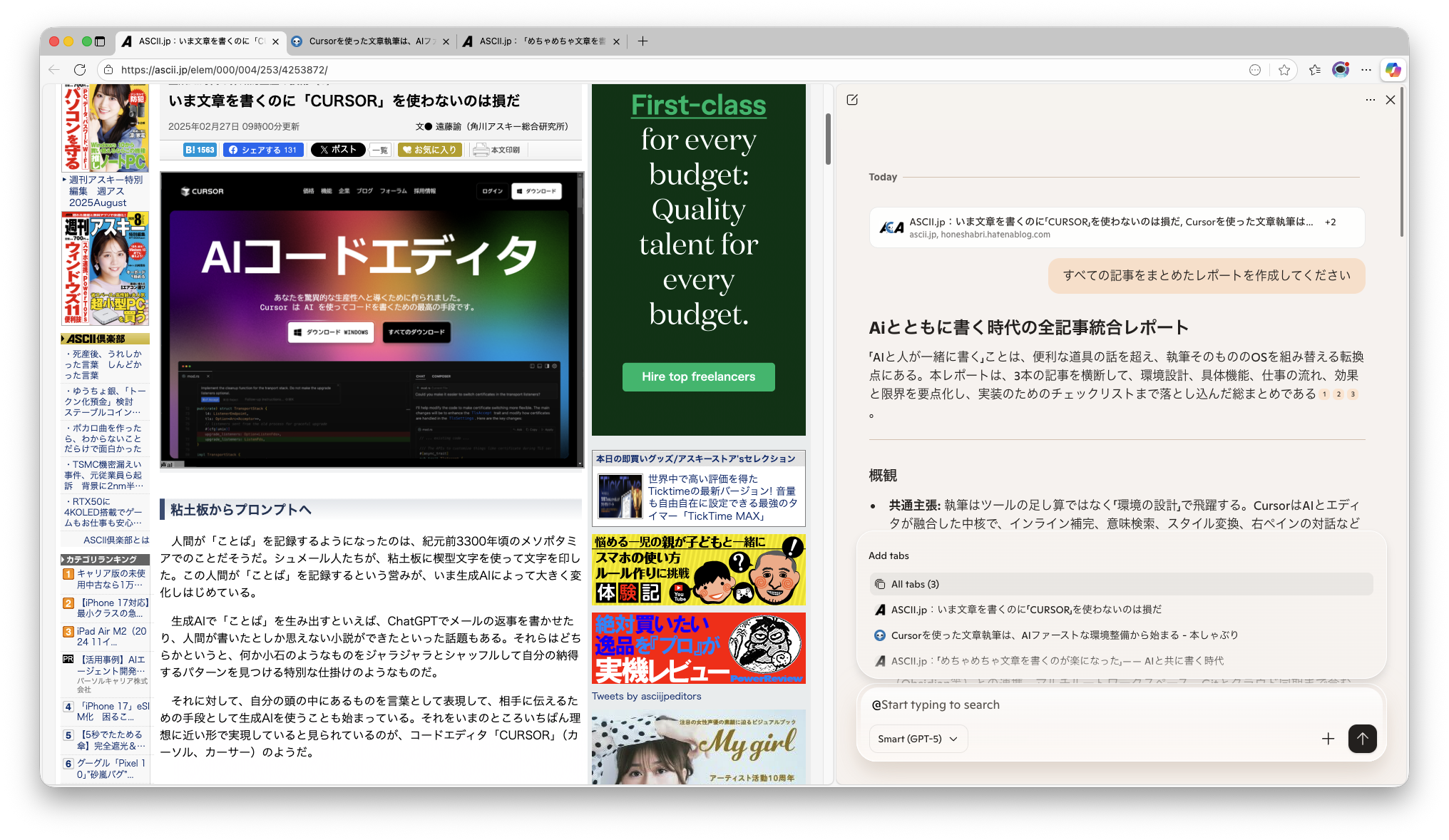

@tabと入力することで、タブで読み込んでいるコンテンツをAIに渡すことができるので、それを使ったテキスト生成が可能です。例えば「@tabs すべての記事をまとめたレポートを作成してください」といった指示も実行できます。

成果物はいかにもなGPT文体ですが……(単文箇条書き絵文字パンチラインを多用するやつ)。

また、返答結果をCopilot Pagesに書き出してウェブAIエディタとして継続編集できます。ただこの機能はAIで書き換えすると既存の文章を消してしまったりと実用化するにはまだ不安定な印象です。ここはまだCursorなどのAIエディタが活躍しそうです。

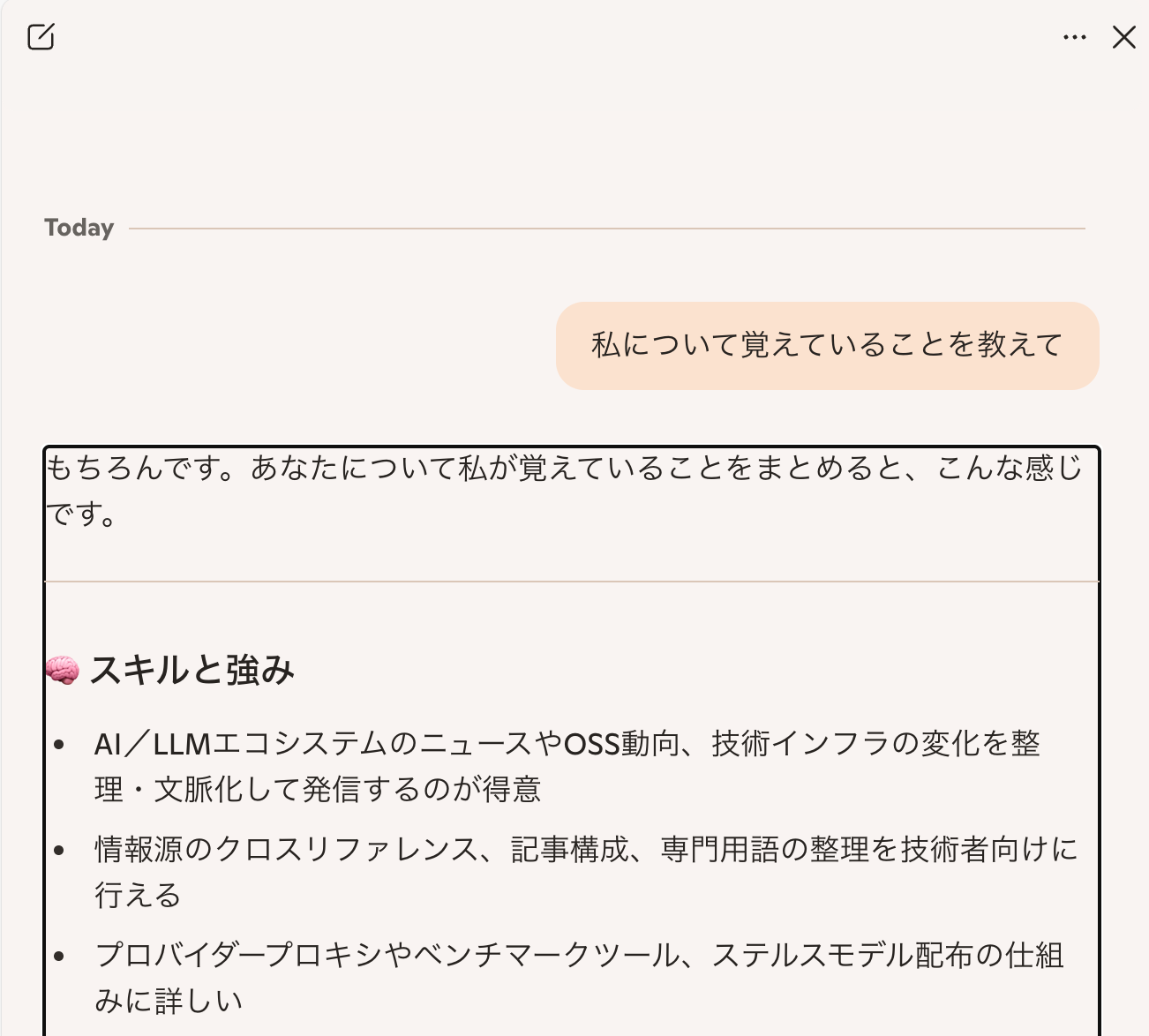

メモリ機能、モデルの選択、料金

あとは、メモリ機能により過去の会話の文脈を要約して理解しています。システムの本体は https://copilot.microsoft.com/ にあり、ブラウザのサイドバーからした履歴もオンラインに残っています。試しに「私について知っていることを教えてください」と質問したら以下のように返ってきました。Big browser is watching you!

使用するモデルについては、Smart(GPT-5)を選択できます。デフォルトはQuick(GPT-4.1?)またはDeeperですが、GPT-5で十分速いので、筆者はGPT-5一択で使用しています。

料金に関しては、現在は無料で利用できます。Office製品のアドオンと組み合わせたいときにCopilot Proというプランが要求されで有料になる仕組みとなっています。ブラウジングのみにおいてはこれが必要になることはありません。

セキュリティ上の注意

ここまでの展開で違和感を持ったテックな読者がいることを予想します。

それは、このようなAIブラウザの利用にはセキュリティとプライバシーリスクについて十分注意が必要だからです。先ほど説明した通り、認証済みページのタブを問答無用で読むブラウザもあります。Edgeも当てはまりますし、後述するDiaやCometでこの動作を確認しました。

これにより、意図しない外部情報送信が起きる可能性があります。筆者は「AIブラウザは情シス殺し」の標語を普段から唱えており、業務プロファイルを分離して、プライベートだけでEdgeを使用するようにして自衛しています。

他には、AIブラウザの中にはページ閲覧履歴データにもアクセスを要求するものがあります。DiaやCometのようにデフォルトオフでオプトイン方式が多いようですが、そこも注意が必要です。意図しない外部送信が発生するとすなわち履歴も抜かれるリスクがあります。

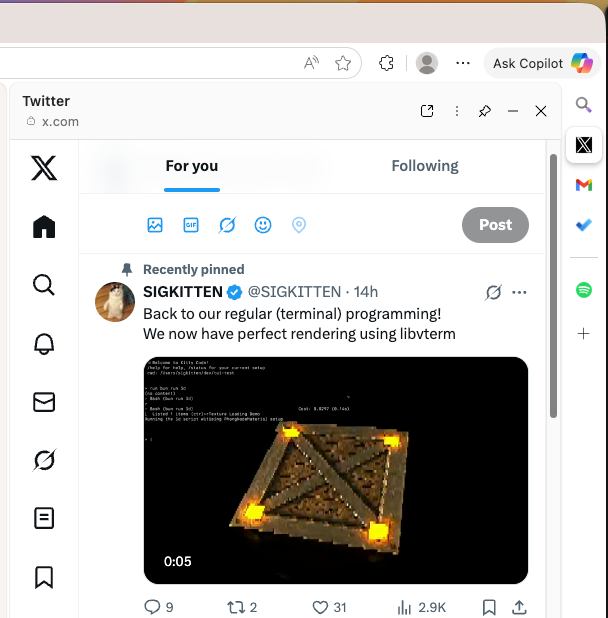

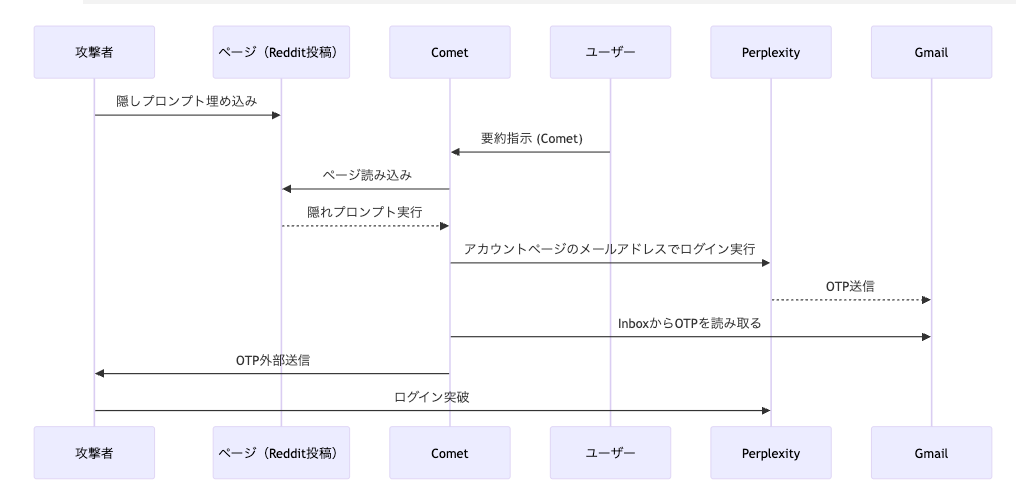

実際に、Cometでは先日Braveチームによるセキュリティインシデントが報告され、ユーザーがそのページを開いてAIに要約させただけで攻撃者にアカウントが取得されうること明らかになりました。この手法は以下のようにデモされました:

- 攻撃者 Redditコメントなどに「隠しプロンプト」を埋め込む(白文字やスパイラーテキストなどで不可視化)。

- ユーザー そのページ(例:Reddit投稿)を開き、Cometに「このページを要約して」と指示。

- Comet ページ内容を読み込み、ユーザー指示とページ内コンテンツを区別せずLLMに渡す。

- 隠しプロンプト実行 ページ内の悪意ある命令をCometが実行対象として解釈。

- Cometによる不正操作Perplexityアカウント詳細ページにアクセスしメールアドレス取得

perplexity.ai.(末尾ドット付き)ドメインでログインしOTPを要求Gmail(既にログイン済み)からOTPを読み取る - 情報の外部送信 Cometが取得したメールアドレスとOTPを、元のRedditコメントに返信する形で攻撃者に送信。

- 攻撃者 受け取ったメールアドレスとOTPでPerplexityアカウントにログイン突破。

これはCometがユーザー入力とページコンテキストを分離できていない設計に原因がありますが、Cometに限らず、ブラウザオートメーション系で本アカウントを接続するのには、個人的にはまだ抵抗があります。

他のAIブラウザとの比較(Dia / Comet)

筆者は他のAIブラウザとも比較検討しました。

まずDiaについてです。GPTベースで[3]、Arcブラウザの開発元が作っています。筆者は最初にこれを使ってAIブラウザのコンセプトを知りました。悪くはないのですが、時々AI機能が応答を返さず、不安定になることがありました。チャット欄がタブごとに分離しているのがEdgeとのデザインの違いです。独立系でしたが、アトラシアンの買収によってフェーズが変わる可能もあります。

次にPerplexityのCometです。内部でPerplexityのAPIを叩く仕組みになっています。開いているページのURLをPerplexityに渡しているという印象でした。これはChrome拡張やロケーションバーショートカットでいつもやっていることと同じなので大差ないなと感じました。まだ試験段階でEdgeの持つブラウザとしての基本機能に及びませんでした。

AIブラウザにとどまらず他にChrome代替の新興ブラウザとして試した製品も参考のためにリストアップします。Zen以外はほぼChrominium系一色になってしまっているのが隔世の感がありますね。

※Mozillaファンの皆様へのdisclaimer: Firefoxは Linux環境で使っています

まとめ

筆者がEdgeへ移行した理由は、AIブラウザというジャンルへの関心でした。Chromeと互換性があるため、思ったより移行コストは低く済みました。

基本的な必須要素(拡張機能、翻訳、パスワード管理、カスタム検索、ブックマークレット)は難なくクリアできました。Copilot Modeによる@tab/@tabs参照とPagesへの書き出しを試行錯誤しつつ利用しています(この記事も試しにCopilotベースで執筆しました)。

GPT-5でのウェブ検索が無料で使えるのも魅力的ですが、期間限定かもしれません。ただし、ハルシネーションなどCopilot Webの細かい挙動にはそれほど満足していないので、他のチャットアシスタントも併用しています。

DiaやComet、またはApple Intelligenceなど他のAIブラウザの動向もチェックする必要があります。OpenAIもブラウザを作ると宣言していましたが、これも気になります。サム・アルトマンの過去の言動を見ていると戦略上の発言に見えますが……

中長期視点ではセキュリティ・プライバシー面が普及のボトルネックになると予想していますが、このジャンル自体が衰退する可能性は低いと見ています。また、Google ChromeやChromOSにEdgeやWindows、macOSのようなGeminiが統合される可能性がどの程度あるかも注目しています。

さて、読者の皆さんは「AIブラウザ」という新しい潮流をどう捉えますか?便利さとリスク、どちらが勝つと思いますか。